Siril星野后期处理备忘

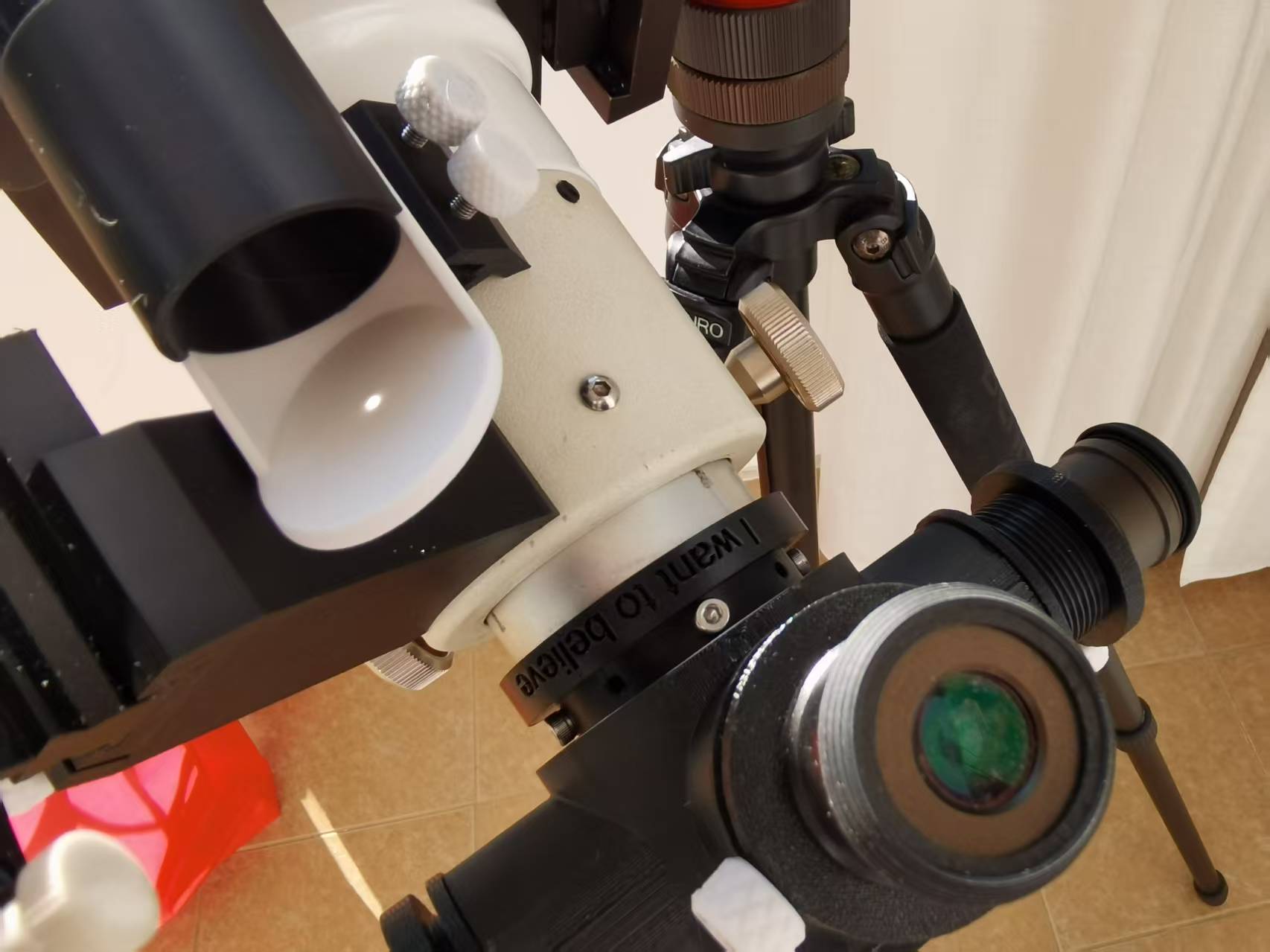

星野摄影的后期处理手段一直在进步,从DSS-PS到MDL,到巨强大的PI,功能越来越强大,操作也越来越复杂。这些年陆陆续续拍了一些星野照片,但用DSS、PS、MDL处理出来都不如人意,总觉得是自己的器材不行,曝光时间不够,从来没有从后期来想问题。最近老魏推荐了一个免费、傻瓜式的后期处理软件Siril,试验下来确实很不错,之前的废片终于能看了,虽然还是有明显的短板,但比起传统处理手法,可以说一个在天上,一个在地下。Siril的操作过程如下:

- 将待处理的星野照片集中放到一个目录下,在目录下建立lights、darks、biases、flats几个子目录,将亮场、暗场、偏置场、平场照片分别放到这几个子目录里;

- 点击Siril左上角图标更改目录到存放照片的母目录中;

- 点击右上角的脚本,选择相应的脚本进行预处理,脚本里有各种处理脚本,要找对应的脚本,比如你没有拍平场,就要找没有平场的那个脚本;

- 处理完成后,打开result.fit,下方状态栏选为自动拉伸,这样云气就能看见了,但也能看见背景很不均匀,光害的影响很大;

- 打开图像处理菜单里的背景提取,对话框打开后点生成,就会有若干矩阵标注点出现,用鼠标左键将星云处的标记点取消,标记点标在亮星上的也要取消,在附近背景处重新设定,然后点应用,背景光害就被消除了大半,对比度明显上来了;

- 接下来打开图像处理菜单里的直方图变换,点自动拉伸,进一步提高对比度,不过这一步我经常等到色彩校正后再做;

- 打开图像处理菜单里的色彩校准,用测光法进行校准,也即是输入目标代号,用解析图像的方式替换正确颜色,如果是短焦星野照片,往往无法解析,这时用鼠标将目标对象框住再让它识别,可以大大提升解析成功率;

- 打开图像处理菜单里的除去绿色噪声,进一步校准颜色;

- 打开图像处理菜单里的星点加工,选择星点移除,会形成两个图像文件,一个是移除了星点包含星云的背景,另一个只是星点;

- 打开星云背景,用直方图变换进行自动拉伸,星云会很明显,噪点也会很强;

- 处理后的星云背景另存为TIFF格式,导入AI降噪软件Topaz DeNoise AI,尝试用算法平滑噪声,试验下来用Severe Noise算法更适用于星野照片处理;

- 降噪后的星云背景图片在Siril里打开,另存为FIT文件;

- 使用图像处理菜单里的星点加工,选择星点重混合,将背景与星点重新合成在一起,星点部分做适当拉伸,可以起到缩星效果。如果星点质量太烂,可以用星点加工里的星点去饱和或完全重合成进行处理,星点会变得完全浑圆细小,但也会丧失大部分色彩,我认为这太过分了,我是不会用的。

- 最终的照片还可以拖进PS里进行最终调整,不调整也行。